趣味を楽しむ:流れの庭

庭作りの全てを詳述

|

趣味を楽しむ:流れの庭 |

流れの勾配計算など 庭作りの全てを詳述 |

趣味を楽しむ(ホーム)>趣味を楽しむ:流れのある小庭を自分で作る |

流れのある庭作り私は色々の趣味を持っていますが、庭作りを楽しむのも趣味の一つです。造園業者を入れたことはありませんが、まあ、恥ずかしくない程度には出来ていると思っています。 趣味を楽しむことは人生にとってとても大切なことではないでしょうか。ストレスばかりでは健康にも精神的にも良くないと思います。ですから趣味を楽しむことは本当に大切だと思います。 趣味を楽しみながらこの流れのある小庭を自作することになった経緯をお話しします。 実は、もう20数年前に、同じ場所に自分で庭作りしていたのです。 ここは住宅地ですが、小さな池も作り、鯉も飼っていました。近くには鯉を飼っている家はほとんどありません。 ところが、隣に借りていた駐車場が閉鎖になり、止む無くその池をつぶして駐車場にしなくてはならなくなったのです。 以前から、玄関前に2台入るようにしていましたが、 これを3台にしなくてはならなくなったのです。 そのため、手塩にかけて守り抜いてきた大事な池だったのですが、 ついに潰すことにしたのです。 門柱も移動しました。 でも、以前からあった庭木はやむを得ないものを除いて、 そのまま活かすことにしました。 池の周りに有った石を活かす事と、 現存する庭木をそのまま使うことを庭作りの条件としました。 そうして、庭作りの最初の仕事、設計に取り組みました。 書いては消し、消しては書いていましたが、 どうしても水というものから離れることができませんでした。 趣味としての池が潜在的に脳裏に焼きついていたのでしょうか。 それで、この庭木の間を縫うように、 流れ、水路を趣味に合わせて作ることにしたのです。 趣味と言う言葉には何かを行うと言う意味と、何かが好きだと言う意味があります。ここで言う趣味として水を扱いたいと言うのは、水が好きだと言う意味の趣味のことを意味しています。 この小庭は、幸い奥のほうが高く、高低差を取ることができます。 玄関前の駐車場は通路を兼ねています。 この通路からみて小庭の奥の方が高いわけです。 そのため、奥の方から手前の方に水を流すことができます。 私は趣味を楽しむために、日本園芸協会の講座を受け、石の組み方なども含めて勉強しました。(ここで言う趣味の意味は何かを行うと言う意味での趣味です。)以前に作ったものは正しい勉強をする前でしたので、少し気になるところもありましたが、今回はちゃんとした勉強のおかげで、ある程度満足できるものにできました。 庭作りに大切なことは、まず構想することです。これが適切であればもう出来たようなものです。あとはその構想にしたがって、粛々と実作業を進めていくだけです。 要するに、趣味を楽しむための庭作りとして一番大切なことは、置かれる場所や想いなど、適切な構想、すなわち設計に重点を置くということです。 |

|

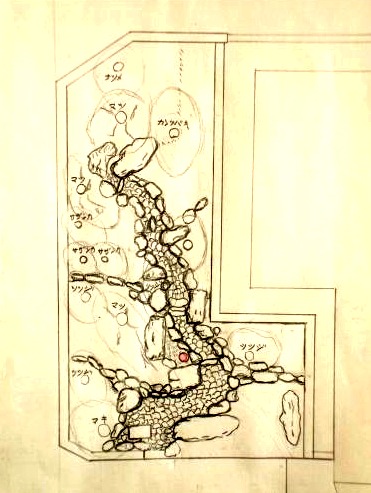

詳細への入り口は一番下にもあります 設計図趣味を楽しむためには苦労もしなければなりません。苦労した結果において何かが成し遂げられるわけであり、そこに趣味を楽しむことができるのです。苦労の末にこそ趣味の楽しみがあるように思います。登山だってそうです。苦労して登ってこそ満足感が得られるのです。この庭作りで一番大切なのは設計図です。書いたり消したり実に苦労してしまいました。 私は日本園芸協会の講座で庭の設計図も書きましたが、これほど苦労はしませんでした。 既に庭木があるために、これらの間に流れを通すことや、駐車場兼通路から見たときの見え具合のみならず、道路から見たときの見え具合も考慮しなくてはならなかったからです。 流れの形をどのようにするかを庭造りの最初の段階で決めなくてはなりません。これは庭作りの基本です。庭作りしようというのに、はっきりした計画無しで取り組むのは無謀といっても良いでしょう。 趣味として楽しいですから難しい設計も楽しむことができました。もしこれが仕事だったらお断りしていたかもしれません。 以前は池が有ったけれど今度はそういうわけには行かない。ならばどうしよう。水のある庭を作りたい。そうだ、今回の庭作りの基本は流れを設ける所におくことにしよう。流れのある庭作りをするのだ!と、基本方針を固めました。趣味として勉強しておいた知識が役に立ちました。基本方針をまず持つことです。 流れのある庭とするコツとして、大きく誇張して曲げたり、遠近法を利用して、手前側を太くすることなども必要です。 考えた末、松の「曲」(キョク:曲がり方)を取り入れることにしました。私は松の手入れも趣味として楽しんでいますので、ある程度は理解しているつもりです。 いかがですか。この設計図をご覧いただいて、流れの形から老松の幹を思い浮かべられませんでしょうか。 |

|

|

流れの底面詳細への入り口は一番下にもあります 趣味を楽しむためにやっているわけですからどうでもよいのですけれども、小庭に設けた流れの底面、要するに水路の底面をどのように仕上げるかという事は問題です、小庭の様子はこれ一つですっかり変わってしまいます。 ただのコンクリートではいくら趣味とは言え面白くありません。 玉砂利も考えられますが、使っているうちに流れは汚れたり、ごみが入りますのでその時掃除し難くて困ります。 ひらめいたのが鉄平石です。 そのひらめきの原因は、松の幹の皮がごつごつしている所からです。 しかし鉄平石張りの流れなど実際にあるのでしょうか。 日本庭園のある数箇所の公園で調べてみました。 すると、そのうちの2箇所で実施されていることが分かりました。 材料を仕入れることと、タガネではたして工作できるかが心配で、あちこちのホームセンターを探してみました。 ところが、どこに行っても鉄平石を売っていないのです。 有ったのは、ソフィアストーンという材料でした。 鉄平石よりも小ぶりで、このような小庭の小さな水路にはちょうど良いと考え、購入しました。 形を整えるためのタガネは、タイル切断用の長さ10cm程度のものを購入しました。 上の写真はこのソフィアストーンを敷き詰めた様子です。 庭作りの設計としてまず困ったのは、流れの底面の勾配です。 どの程度の勾配にすればよいのか見当が付かなかったからです。 色々調べたところ、結局1%程度の勾配が良いと分かりました。 日本庭園の流れにおいては、流速として、20cm/secから50cm/sec程度とするのが良いのです。 早すぎると落ち着きがなく、遅すぎると止まっているように見えるからです。庭作りの基本事項です。 |

| 詳細への入り口はEnter | Enter |